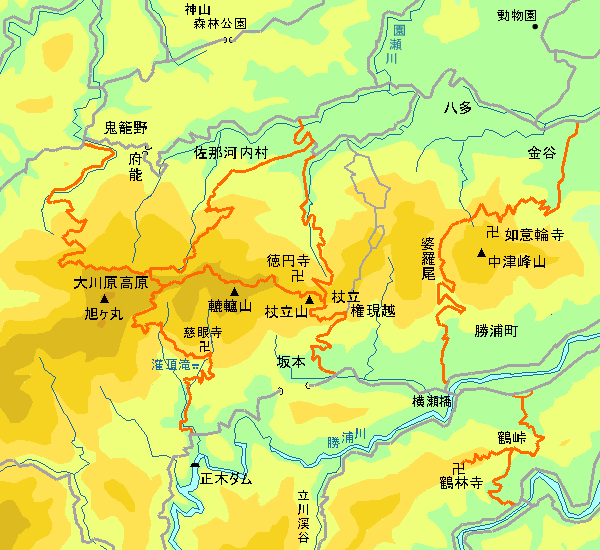

中津峰は徳島市の南に位置し、四国山地の東端にあたる。

少し西には大川原高原があり、神山森林公園などとともに、徳島市街からは比較的近くのヒルクライムコース。

直接中津峰へ向う場合は徳島市内から国道55号を南に走り、勝浦橋で右折、県道212号で勝浦側左岸を上流に向う。

丈六寺を通過し、今度は県道33号で八多川沿いに走る。

JA多家良給油所前の信号で左折、金谷川と平行に走るようになると、間もなく登りが始まる。

金谷橋を通過と同時に登坂開始。最初は道路沿いに民家が並び、勾配はまだ緩い。

しかし、橋から600mほど上流で杉林に囲まれると急坂に転じる。

沢沿いに伸びる道は10%はあろうかという勾配だ。

右にヘアピンカーブを描き沢から離れると、少しゆるやかになる。

ここで一息つけるが、それもつかの間。

次のヘアピンが近づくにつれて再び勾配を増してくる。

そのあとも急な坂道を、つづら折に登っていく。

金谷橋から約3.5kmで如意輪寺の山門、約4.3kmで如意輪寺直下の駐車場に至る。

駐車場には自販機があり、グループで登ったときはいったんここで休憩することが多い。

駐車場から上は勾配がゆるやかになる。如意輪寺よりも上の標高420m付近には一軒の民家がある。

家の前には水田があり、その向こうには徳島市を見下ろすことができ、さらにその向こうには吉野川が延びている。

ここは展望の少ない登りの中で特別に見晴らしのいいポイントだ。

ここを過ぎると、再び急勾配に転じるが、もう峠は近い。

中津峰森林公園の入口を過ぎると、まもなく婆羅尾峠である。

峠の標高は約520mだが、前後はなだらかなトラバースルートでどこがピークだかよくわからない。

展望もイマイチであまり峠っぽくない。

むしろ峠っぽい雰囲気なのは、その少し先の林道との分岐点のあたり。

勝浦側から登る場合はここが休憩ポイントとなる。

勝浦側へは最初勾配が緩やかだが、杉林を抜けると急勾配の下りになる。

比較的路面は良好だが、たまにグレーチングがひっくり返っていることがあるので、これにも要注意。

最後は婆羅尾谷川に沿って下り、横瀬橋の袂で県道16号に合流する。

なお、中津峰は徳島市側から登る場合の呼び名で、勝浦側から登る場合は婆羅尾(峠)と呼ぶことが多い。

直接中津峰へ向う場合は徳島市内から国道55号を南に走り、勝浦橋で右折、県道212号で勝浦側左岸を上流に向う。

丈六寺を通過し、今度は県道33号で八多川沿いに走る。

JA多家良給油所前の信号で左折、金谷川と平行に走るようになると、間もなく登りが始まる。

金谷橋を通過と同時に登坂開始。最初は道路沿いに民家が並び、勾配はまだ緩い。

しかし、橋から600mほど上流で杉林に囲まれると急坂に転じる。

沢沿いに伸びる道は10%はあろうかという勾配だ。

右にヘアピンカーブを描き沢から離れると、少しゆるやかになる。

ここで一息つけるが、それもつかの間。

次のヘアピンが近づくにつれて再び勾配を増してくる。

そのあとも急な坂道を、つづら折に登っていく。

金谷橋から約3.5kmで如意輪寺の山門、約4.3kmで如意輪寺直下の駐車場に至る。

駐車場には自販機があり、グループで登ったときはいったんここで休憩することが多い。

駐車場から上は勾配がゆるやかになる。如意輪寺よりも上の標高420m付近には一軒の民家がある。

家の前には水田があり、その向こうには徳島市を見下ろすことができ、さらにその向こうには吉野川が延びている。

ここは展望の少ない登りの中で特別に見晴らしのいいポイントだ。

ここを過ぎると、再び急勾配に転じるが、もう峠は近い。

中津峰森林公園の入口を過ぎると、まもなく婆羅尾峠である。

峠の標高は約520mだが、前後はなだらかなトラバースルートでどこがピークだかよくわからない。

展望もイマイチであまり峠っぽくない。

むしろ峠っぽい雰囲気なのは、その少し先の林道との分岐点のあたり。

勝浦側から登る場合はここが休憩ポイントとなる。

勝浦側へは最初勾配が緩やかだが、杉林を抜けると急勾配の下りになる。

比較的路面は良好だが、たまにグレーチングがひっくり返っていることがあるので、これにも要注意。

最後は婆羅尾谷川に沿って下り、横瀬橋の袂で県道16号に合流する。

なお、中津峰は徳島市側から登る場合の呼び名で、勝浦側から登る場合は婆羅尾(峠)と呼ぶことが多い。

横瀬橋からは県道16号をいったん徳島方面へ向う。

勝浦高校を通過後、鶴林寺の標示にしたがって右折、旧道に入り、生名川沿いに上流に向う。

生名のT字路が登りの起点であるが、本格的に勾配がきつくなるのは起点から400mほど上流にある橋を渡ってから。

最初はみかん畑に囲まれているが、登るにつれて杉林に包まれた日陰の多い登りになる。

ここから阿南市との境の尾根に出るまでの間が最初の難所で、生名から尾根に出るまでの距離は2.4kmほどしかないが、平均勾配は10.2%である。

最も急な箇所では、前方の路面に手が触れられそうな気がするほど。

立ち止まってしまうと再スタートが難しくなる。

尾根の標高は266mで、尾根からはゆるやかになり、500mほどトラバース気味に走ると、改良された広い道になる。

ここが鶴峠(標高274m)で、大抵はそのまま阿南市大井町側へ下ってしまうが、時間に余裕があれば、鶴林寺まで足を伸ばしてみるといい。

ただし、こちらの勾配はさらに急。座ったままでは登れないような坂なので、覚悟して登ること。

鶴峠から鶴林寺まで1.8km。平均勾配は12%!気温の低下を肌で感じるようになってくると山門にたどり着く。

深い木立に佇む山門には運慶作の仁王増が納められている。

鶴林寺の標高は約490m。

木々に囲まれた山寺は盛夏でも涼しい。

蝉時雨に包まれて休憩していると、ここまで登った苦しさだけでなく、下界の喧騒さえも忘れてしまうだろう。

横瀬橋からは県道16号をいったん徳島方面へ向う。

勝浦高校を通過後、鶴林寺の標示にしたがって右折、旧道に入り、生名川沿いに上流に向う。

生名のT字路が登りの起点であるが、本格的に勾配がきつくなるのは起点から400mほど上流にある橋を渡ってから。

最初はみかん畑に囲まれているが、登るにつれて杉林に包まれた日陰の多い登りになる。

ここから阿南市との境の尾根に出るまでの間が最初の難所で、生名から尾根に出るまでの距離は2.4kmほどしかないが、平均勾配は10.2%である。

最も急な箇所では、前方の路面に手が触れられそうな気がするほど。

立ち止まってしまうと再スタートが難しくなる。

尾根の標高は266mで、尾根からはゆるやかになり、500mほどトラバース気味に走ると、改良された広い道になる。

ここが鶴峠(標高274m)で、大抵はそのまま阿南市大井町側へ下ってしまうが、時間に余裕があれば、鶴林寺まで足を伸ばしてみるといい。

ただし、こちらの勾配はさらに急。座ったままでは登れないような坂なので、覚悟して登ること。

鶴峠から鶴林寺まで1.8km。平均勾配は12%!気温の低下を肌で感じるようになってくると山門にたどり着く。

深い木立に佇む山門には運慶作の仁王増が納められている。

鶴林寺の標高は約490m。

木々に囲まれた山寺は盛夏でも涼しい。

蝉時雨に包まれて休憩していると、ここまで登った苦しさだけでなく、下界の喧騒さえも忘れてしまうだろう。

鶴林寺で道は行き止りなので鶴峠まで引き返すことになる。 急勾配の下りは濡れていると滑りやすいので要注意。 鶴峠からは南の阿南市側へ下ることにする。 ここからの下りは幅員が広がり、路面状況も良好で走りやすい。 その分オーバースピードには注意しよう。交通量が少ないとはいえ、時折参拝の車が上がってくる。

坂道を下りきったところは阿南市水井町。 ここからは県道19号阿南鷲敷日和佐線で那賀川沿いに走った後、勝浦町へ抜け、徳島市内へと戻る。 走行距離約65km。所要時間の目安は3時間〜4時間。

なお、このコースとは逆に上勝から美杉峠を越えて国道195号線、鷲敷経由で鶴峠〜婆羅尾峠というアップダウン豊富な練習コースを辿ることも可能。